(作者:王若磊,中央党校政法部副教授,法学博士)改革开放四十年,中国经济取得了巨大成就。在当前经济下行压力明显加大的形势下,推动经济转型、追求“高质量增长”,除技术要素外,对有益于长期增长、效率提升的制度进行改进也尤为重要。其中,作为市场有效运转基础性制度的“信用”常被忽视。实际上,它是关乎经济交往与社会合作的大议题。而信用离不开法治,它们一道对交易行为和市场机制提出规范性要求、做出制度性安排。

那么,信用与法治如何结合,进而又怎样影响经济增长?本文试图通过回溯三者关系的历史教义,特别是对现代经济交往关系与商业范式革命性建构“发生学”上的考察,对其互动机理进行理论挖掘。在这个意义上,文章实际上是对经济增长和市场发展“制度基础”的探寻。不仅如此,对这一主题的研究,或许能从一个侧面展示现代经济秩序形成和社会转型这一宏大历史变迁背后制度逻辑、“经济伦理”乃至“生活样式”的基本状况,并对中国社会信任转型与现代社会关系再造这一更深层次的问题有所启示。

一、信用:期待可能性的公共评价信息

作为本文中心概念的“信用”,根源于“基于过去而对未来产生”的“信任”,二者皆为一种行为期待或期望。二者的功能均在于稳定人们对预期的渴望,构筑交往秩序,使得原本杂乱无序、纷繁多样、充满变数的“社会复杂性”得以“简化”。

然而,信任与信用也存在差异。“信任”,本质上是一种内心期待、期望,是“心理感受”和“精神态度”;而“信用”,更精确地讲,则是这一内在心理倾向、内心状态——即某种行为兑现的期待可能性——的评价性转化,本质上是一种“信息”。

在此基础上,二者的“客观程度”自然不同。信任,所包含的“期待”只是一种可能性,建基于过去的表现、品质的预判和关系的传递之上。它本身很可能是一种非理性情绪。而信用,试图对“信任”进行“去主观化”评估与认定,让这一评价性信息获得一定形式的社会认证与公示,具有公共识别性。当然,它仍只表达着某种概率,但相对而言,其收集、识别与评估有着相对客观的因果联系和概率统计来源,是对“风险可能性”尽量客观地描述和展现。

二、历史逻辑:商业革命时期信用法治化对经济增长的影响

实际上,韦伯穷其一生追问的一个核心问题正是——从传统到现代的自发转型为何只出现在西方,而未出现在其他文明之中?当然,这一宏大议题可从多个维度加以解释。仅就经济而言,西方的确曾长时间落后于中国乃至阿拉伯世界,然而到了某个时点,出现腾飞超越,原因何在?

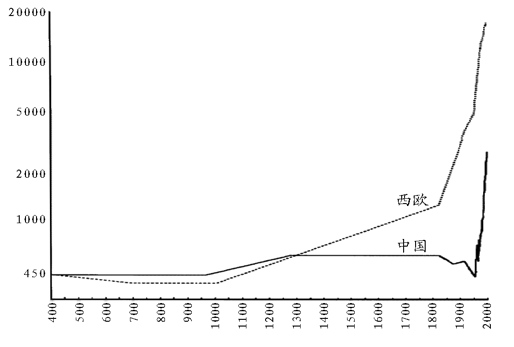

下图是中国与西欧公元400-1998年人均GDP的比较。可以看出,两条曲线唯一一次交汇、换位出现在1300年左右,这时长期落后于中国的西欧实现了第一次超越,并一直领先至今。

中国与西欧人均GDP水平的比较

400-1998年

中国由于政治和文化的早熟,在经济上也较早达到了农业文明较高的生产力水平,但一直未能有所超越和突破,被称之为“高水平均衡”。然而,西欧第一个重要的增长期——即1300年前后200年,从11、12世纪兴起的地中海沿岸海上贸易并在1500年地理大发现时代到达高潮的——“商业革命”时期,经济持续加速增长的背后,并非农业生产力的突破,而是商业交易的快速发展与扩散,出现了从农业生产为主走向商业贸易主导的结构性变迁,本质上是一种质变。

纵观整个商业革命时期,信用与法律的结合表现在三个层面:首先是通过法律特别是商人法的规则与执行提供行为预期与安全,保证交易本身的信用;紧接着,为获取资本和提高效率,以信用机制为核心的商业技术不断创新,通过法律制度进一步塑造与确认,创设了新的法律关系,本质上是“信用制度新的法律设计”;最终,普遍交易所需的信用信息,借助商人共同体的法律实践得以评估和传递,成为了信用信息的载体和法律平台。

具体而言,这种“信用的法治化”对于经济增长的积极影响体现在如下几个方面:

其一,稳定交易预期。商业本质上是一项“冒险”事业,如何保证交易安全,是商人关心的头等大事。渴望信用保障、契约执行和财产保护的商人们,借助法律统一的交易规则和有效的执行机制来约束行为,在一定程度上保证了长期稳定的交易关系和市场秩序。

其二,扩大交易范围。商人既要安全,更要逐利。他们知道商业是冒险,但仍要去闯荡新世界、开辟新市场;因为市场越大,收益越高。传统社会由于信用仅存于熟人之间,交易范围自然有限。而在商业革命时代,商业信用和统一规则使得信任范围能够极大扩展,成为了陌生人间交易的中介和纽带,让生意做到了全世界。

其三,利于劳动分工。在斯密看来,经济增长很大程度上还依赖于分工的发达程度。分工越细,专业化水平越高,经济效率也就越高。然而,缺乏信用,不可能存在专业化的分工。更重要的是,这种分工会导致“为交易而生产”的商业范式的出现,进而可能走出小农经济自给自足和自然商业剩余物偶然交换的传统模式。

其四,提升融资能力。商业需要资本,增长需要规模经济。商业革命期间的跨海远洋贸易,虽利润颇丰,但风险大,投资更大,需要较长周期和大量资本。然而,任何形式的融资都需依靠信用,信用代表了“偿还能力”。

其五,降低交易成本。商品价格决定商品销路,销售收入是商人或企业财富增值的基础;而价格首先取决于成本。从传统观点看,产品成本主要由生产成本和运输成本构成,但实际上忽略了一种非常重要的社会成本,即交易成本。比如统一商人法在很大程度上免去了陌生交易双方由于担心对方违约而一个个进行详尽人格调查、反复磋商订立契约等行为耗费的巨大时间、精力和财务成本。更重要的是,商人法庭的存在使商人们无需再借助私力救济,而是可通过纳税或会费换取保护,大幅减少了执行成本。

三、理论机理:信用及其法治化的经济与社会价值

信用实际上是一种“社会资本”(social capital),后者是指“群体或组织内部人们为了某些共同目标而合作的能力”,是基于共享价值、观念、规则而合作,进而能够带来社会收益的一种力量。信用,是社会联结、交易合作与相互扶助的纽带,具有社会、经济和伦理三重价值。

就信用与法治的内在关系而言,二者在诸多领域存在“功能一致”之处。本质上,无论信用还是法律,都是一种行为的制度性约束,提供某种行为指引,防止越轨,具有规范性。

在此基础上,二者在经济领域必然出现“功能互补”。一个社会缺乏信用,可通过强化法治来约束人际交往行为,借助法律关系而非人际信用维系社会合作;而一个社会法治不健全,但倘若人际间相互信任,法律的稳定和规范功能也在一定程度上可被替代。

不过,法治对于信用有着显著的“功能支撑”作用。法律建构的信用制度体系,是一种制度保障,是以国家权力和制度系统为个体信用背书,进而将法律所特有的公开、普遍、公共、强制、确定性等特征,注入到信用体系之中,使之也具有上述特征,从而避免其私人性、特定性、不可扩展性、外界不可知性、自力救济性等缺陷。本质上,信用的法治化是将信守承诺的道德责任转化为法律责任,使其具有确定性、程序性和可追责性,体现了制度化水平和规范性程度的差异。 福山曾言,“现代经济生活的本质,不正是用规范透明的法律责任代替非正式的道德责任么?”

四、信用法治、经济范式与现代社会关系的再造

我们再回到“韦伯之问”上来。相比而言,缺乏理性化市场秩序的传统中国未能通过建立信用机制使交易“脱离人际网络的桎梏”,小农经济一直占据主导。即便在加州学派看来中国历史第二个千年有过一定程度的增长与繁荣,但实际那不过是一种“外延式增长”“停滞性增长”,是波峰与波谷间的自然流动,仍是“半封闭的地域经济”。

制度背后是文化,经济秩序背后是“生活样式”——“每个社会过往的历史,都会对今时今日的市场交易规则形成重大而持久的影响”。 因此,探讨这一话题,暗含的问题意识和最终落脚点自然是当代中国的信任重建。难道如有学者所言,“中国和欧洲的经济分流其实是一种文化的宿命”?实际上,中国传统历来强调“信”作为一种美德,但大多局限于个体德性、人格品德。然而,一旦结合儒家的“差序格局”,则会呈现某种内在矛盾:差序的格局致使人们有远近亲疏,信任程度逐级衰减,从而压缩信任的范围和扩展程度。这时,基于传统美德的“人格信任”与基于差序格局的“人际信任”之间自然出现张力,终会消解“诚信”这一美德,反而处处转化为“关系”作为交往的“链接”。因此,信任往往仅存在于关系可及之处,而几乎不再关乎“信用”本身,关键还看“关系运作”。经过历史锤炼,其方式、手段极多、极高明,拜把子、套近乎、认干亲、攀同乡等,俗语谓之“拉关系”,核心就在于想办法把“外人”变成“自己人”。

对于熟人情感上的亲近和信赖本是人类天性。问题在于,过于强调此种信任,或者让其过多地涉足公共领域,会引发诸多社会问题。此时,社会交往不再以“是非”为准绳,而是以“关系亲疏”为标准,自然因人而异、因人设事,对社会合作、社会凝聚与社会正义伤害极大。

事实上,其重要意义不止于“信任”领域本身,我们有理由看得更远。基于法治信用的国家治理是一种“非人格化”治理,因此本质上是一种“现代的”治理方式。“现代政治”之所以谓之“现代”,“非人格化”是其核心,是非曲直不取决于关系亲疏,而取决于能力、制度和法律。古代或传统政治,起源于氏族、兄弟的血缘关系,并延伸到追随者和门第,自然衍生为分封、荫蔽的“家族制—特权政治”,进而成为“恩惠式—依附主义”。而现代政治发展,无论中西,其标志就是形成了一套公共的“非人格化”治理机制。比如,被学界公认为在一定意义上具有某种“现代性”的秦王朝(及其之前的秦国及战国诸强),即因其打破了身份继承的贵族制、分封制,走向了任人唯贤、唯能、唯军功的平民主义的官僚制,及中央集权的郡县制。而隋唐又进一步,废除了魏晋“察举”带来的士族门阀政治,借助“科举”提供了一套相对客观的选任标准,完成了从“血统论”到“士人政府”的转变。这些制度明显具有一定“非人格化”的特征。在这个意义上,作为现代西方政治制度代表的民主制、官僚制、法治和政治责任制等,其“现代性”同样来自背后的“反依附主义”和“非人格化”。反过来,无论古今,政治走向衰败,皆因在不同程度退回到某种类似家族的“私利性特权阶层”及维持其利益的“汲取性制度”,出现了“家族制复辟”。

这时,基于信用的非人格化治理方式建构起的人际关系,本质上是一种“平等”而非“差序”的格局。在公共领域,这种社会关系不再基于人际亲疏、关系传递,而是源自公共信用和制度信任,公正而非偏私,确定而非因人而异。这实际上是在重构一种“现代”的社会关系,可能逐步走出传统中国关系远近亲疏的“差序格局”,建构一种新的社会关系模式。最终,这一背景下培育出的或许是一种新的国民性,以及一种普遍信任的社会文化。

京公网安备 11010502041527号

京公网安备 11010502041527号